人類の敵: リンゴとランプ

こちらのリンク は原スペイン語と英語の字幕の同行するビデオです。

スペイン語->英語->日本語の3次翻訳なので文章がスムーズでない箇所があるかもしれません。 ANRは連載中、130話が出たばかりの頃にJosé Ignacioという人からスペインのFacebookにアップされた分析及び推測文をもとに作られた二次創作です。こちらの r/titanfolkにその英語訳があります。そのため、現在の原作と多少合わない部分があります。

122話は進撃の巨人史上一番重要なチャプターと言っても過言ではない。座標に閉じ込められ王家の血統に仕えるだけのユミルという少女の過去が明らかになったと同時に「悪魔との契約」とは何だとかを問った。この契約は86話でグリシャの父によって言及されたが、88話でクルーガーは「この世に真実など無い。誰だって神にも悪魔にでもなれる。誰かがそれを真実だと言えばな。」とコメントした。その中には122話の回想と一番合致する仮説が示唆されていた。それが有機生物との接触である。その生物の正体は最後まで明らかにされなかったが、クルーガーの仮説とはかなり一致している。

ここから興味深い点は、クルーガーがグリシャに嘘をついていないと主張していたが、それが事実の場合、グロスが当時エルディア帝国について言った歴史も事実ということになることだ。その場合、マーレの歴史の本に載っていた話は全部信頼できる情報だったという話になるが、そうであれば前の「契約」はどういうことだろう?単にマーレがエルディア人を悪魔化しようとした意図があることもある一方で、もしかしたら歴史的重要な事実を含む隠喩の可能性も少なくない。巨人の起源よりもユミルの民の起源を調べる方がこの「悪魔との契約」を理解するのに役立つであろう。

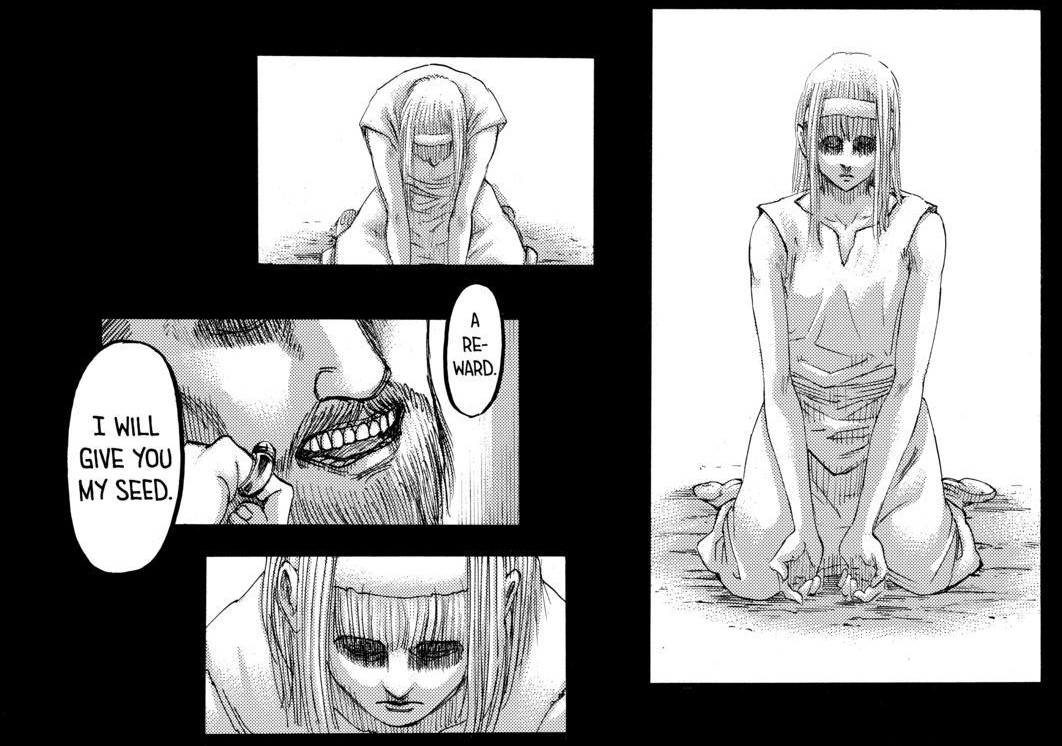

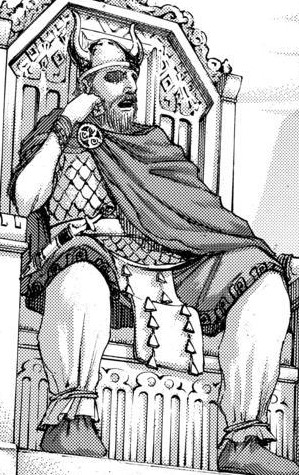

まず、マーレの歴史本の最初に出た原作イラストの契約を観察すると122話のあるシーンを描写しているのがはっきりと見える、それはフリッツ王が「褒美だ。我の子種をくれてやる。」と言うするシーンだ。論理的にユミルの民の起源はユミルの第一世代の子供だと言える。 つぎに、「悪魔との契約」のイラストを再び見ると、「悪魔」を表現するツノがフリッツ王の被ってる鉄帽のツノと類似してるだけなく、二人とも目が完全に影に包まれていることが分かる。 これらのことからユミルはその「悪魔」からリンゴを受け取っとた少女として描かれていることが分かる。リンゴは性や受胎、愛を象徴するので、これはユミルが仕方なく自分の体をフリッツ王にあきらめなければならなかった状況を示すと言って良い。 そしてこのイラストが新しいバージョンの悪魔との契約であって、おそらくフリッツ王によって変更された部分をところどころ見つける。壁を作った後、初代王と初代王家の歴史を抹消する過程で、もうレイス王家の財産でしか見つけられない本のようだ。グリシャの父が見せた本と同じ内容の様に見えるが、別の人物として現れる。ここに示された少女はクリスタであって、以前紹介されたことがある。このイラストでの悪魔はエレンの巨人の姿に非常に似ていて、着ているフードまでエレンの私服を連想させる。そして悪魔は手にランプを持っている状態でもう手がいっぱいだ。よってこのイラストでは悪魔からリンゴを受け取った訳ではなく、

これによりその契約が奴隷制の契約だったと理解できる。生きていた時ばかりか死んだ後も座標に囚われ、王家の意志に従っていただけの奴隷。なお、ユミルは自分の子供達にも無感情の態度を示していた; 子供がうまわれた時でさえ絆や愛着を形成していたとは言い難しい。それだけではなく、槍に合って死んでいた時も泣いてる娘達を置いて死んで行った。これらの事項により、ユミルの奴隷という地位のせいで子供達は面付けにされていたと結論づけられる。

これによりその契約が奴隷制の契約だったと理解できる。生きていた時ばかりか死んだ後も座標に囚われ、王家の意志に従っていただけの奴隷。なお、ユミルは自分の子供達にも無感情の態度を示していた; 子供がうまわれた時でさえ絆や愛着を形成していたとは言い難しい。それだけではなく、槍に合って死んでいた時も泣いてる娘達を置いて死んで行った。これらの事項により、ユミルの奴隷という地位のせいで子供達は面付けにされていたと結論づけられる。

そしてこのイラストが新しいバージョンの悪魔との契約であって、おそらくフリッツ王によって変更された部分をところどころ見つける。壁を作った後、初代王と初代王家の歴史を抹消する過程で、もうレイス王家の財産でしか見つけられない本のようだ。グリシャの父が見せた本と同じ内容の様に見えるが、別の人物として現れる。ここに示された少女はクリスタであって、以前紹介されたことがある。このイラストでの悪魔はエレンの巨人の姿に非常に似ていて、着ているフードまでエレンの私服を連想させる。そして悪魔は手にランプを持っている状態でもう手がいっぱいだ。よってこのイラストでは悪魔からリンゴを受け取った訳ではなく、

少女が悪魔にリンゴをあげていると結論づけることができる。そしてその少女はユミルの代わりのクリスタという子だ。クリスタとヒストリアの同然な関連とエレンの巨人にとても似ている悪魔を考慮すると、ここでなんでエレンとヒストリアが進撃の巨人と一人の少女として現れるのかを調べるべきだ。そのため、進撃の巨人: short stories 2 「眠り、夢のはなし」(公式短編小説)エレンとヒストリア編が有用になるかもしれない。この短編小説は進撃のキャラの夢と悪夢を描写する内容である。もっとも需要なところだけ話すが、時間があるなら一度読む事をお勧めする。

まず、エレンと思われる描写をされた人物が持っていたランプの意味からいくつか復習して見よう。ランプの象徴と言えば光である。闇に落ちて道に迷わぬように導くのがランプの意味だと言える。人に対する理解と救援などの様なテーマを進撃の巨人は提唱している。その中の一つがもちろんエレンと始祖ユミルの出会いである。エレンが奴隷でも神でもない、ただの人間として始祖ユミルを認識してくれたことで彼女を自由へ導き、その目に初めて光が灯るシーンだ。だが「契約」でのリンゴが妊娠を象徴するのを考慮すると、エレンに救われたユミルが新しいバージョンの契約に出るクリスタで、その悪魔がエレンであるかどうかは不明だ。少し前に言及した救援を明確にするためエレンとヒストリアの物語を具体的に提示しよう。エレンがまずランプになってくれた54話と、ヒストリアがエレンの光になって彼を救ってくれた65-66話について。

いつも、「お前がいっそ生まれてこなければ良かったのに」と言われ、存在自体がみんなに迷惑だけを与えると思って生きてきたのがヒストリアである。ロッド・レイスは彼女を生かす条件にクリスタという新しい名前を与え、ヒストリアはこれからはクリスタとしてみんなに受けいられる少女になると誓った。「本当の自分としての生き方」についてのコンプレックス、それはヒストリアの短編小説でも悪夢に現れる。ユミルが彼女を残してベルトルトとライナーと去ってしまった後、迷子のようになったヒストリアは現実から離れた無感情な少女として描写されている。

ここからエレンがヒストリアの人生にとって、もっと積極的な役割持ち始める。エレンは彼女クリスタにムリした顔が正直不自然で気持ち悪かった」と言えて、本当のヒストリアがもっと好きだと言った。初めて彼女の前に自分の本当の姿を好きでくれる人が現れたこと。ヒストリアがコンプレックスを克服できるようにしてくれた。

考えてみればヒストリアが嘘をついてることを自分から気づいた人物はユミル以外にはエレンだけである。ユミルでさえも以前司祭から盗み聞きした情報を持っていたし、クリスタに興味があったジャンやライナーはもちろん、観察力が高いアルミンでさえも推測できなかった。エレンが嫌いだったことは彼女の不自然さで、諫山先生もエレンはあの時ヒストリアをいよいよ理解できたのが嬉しいかったと言った。

エレンはヒストリアの明確な真の感情を認識できるようになり、それを彼は「バカ正直な普通のヤツ」だと表現し彼女を自由に見た。65話に言及されたようにこの言葉はヒストリアに意味深い印象を残し、そう言われて嬉しいかったと言った。ユミルが去った後一人で残されて道を迷っていたところ彼女を光へ向かえ導いてくれた。 130話でエレンはヒストリアを自分を救ってくれた世界一番悪い子と表現し、彼の計画を任せることで彼の方でもこの関係に相互お返しがあると言える。世界一番悪い子とはレイス礼拝堂のことを言ってるが、その事件についてもっと具体的に調べて見よう。

エレンの内的葛藤が始まったのは巨人の力を知った時からで、その巨人は短編小説でも現れる。巨人だと知った時点で一般人は彼を殺そうとしたり怪物扱いし、エレン自らも自分を怪物として見始めた。わずか15歳なのにも関わらず、他人の人生を決定すべきの責任を与えられ、リヴァイ班の死について自分を責めた。ヒストリアが救われていた時点でエレンも救いが必要だったと言える。

65話でグリシャの記憶を思い出したエレンは全てを諦め、「俺は…いらなかったんだ…」と死にたい、殺してくれと泣き始める。エレンの感情に共感できたヒストリアは彼と共に涙を流して、そのあとすぐにロッド・レイスに逆らってエレンを解放してあげた。ここでエレンがなんで自分なんかを助けるのかと聞くとヒストリアは、「私は人類の敵だけど、エレンの味方」と答えた。それによって一人じゃなくなったエレンは悲劇を克服し、もう一度立ち上がることができた。今度はヒストリアがエレンの光になって存在理由をあげ、生きて行けるように導いているのだ。エレンとヒストリアの物語はとても似ていてそれほど互いに影響を与える、それについて諫山先生もコメントしたことがある。

--絶望のどん底から浮上するきっかけになったのは、やはりヒストリアですか? 諫山先生: 自分という存在は、生まれてから死に至るまで、すべて親によって決められていたんじゃないか……そうした絶望の中で、自分に近い境遇のヒストリアがロッド・レイスという呪縛を振り切ったのを目にして、エレンも自分がすべきことに向き合う決心がついたんだと思います。自分が為すべきことを、ようやく理解できたんでしょうね。

よって130話のエレンは運命というどん底から離れるため、ヒストリアに礼拝堂のことを再び思い出させ、憲兵と戦うか逃げることを提案する。ジークの継承を延期するためにイェレナが既に脊髄液のワインを準備していたことを考案すると、ヒストリアがそのため無理に妊娠する必要がなかったばかりか、イェレナの優先順位はジークを守ることであり、ヒストリアではないのだ。ここで問うべきなのは、なんでエレンはヒストリアに全ての情報を渡しておきながらここまでして彼女を守ろうとするのかである。それは単純に彼女が自分の味方であっていて欲しいからだ。

130話のエレンは未来に何が起きて、自分が何をするのかを正確に知っている状態である。進撃の巨人から見た未来は決して変えることはないが、だからこそエレンはその義務感を望みに変えるための理由を探しているかもしれない。そこから新しい契約に出たリンゴとランプの意味を推測してみるとそれは家族の作り、ヒストリアの妊娠とクリスタの本当の意味、この三つのことを指す。

以前にも説明したようにこの契約でのリンゴは受精を象徴する訳で、第二の契約も最初の契約(ユミルとフリッツ王)と同じように妊娠が含まれている可能性が高いが、奴隷制なんて人類最悪の間違いを繰り返すのは好ましくないので、クリスタの妊娠は別の意味があるはずだ。そしてその違いは、ユミルは奴隷として一生自分の人生や身体にとって自由を持てることさえできなかった不幸な子であったことに比べ、クリスタは自由のある幸せの子だったことにある。122話で改めて現れるクリスタの紹介とそれに伴うユミルの回想でその対比がよく分かり、フリーダによるとクリスタはいつも人を手伝う愛される子であり、それは女の子らしさを示する。ユミルが座標によって始祖の巨人につながっていることを考えると、その継承者がある本にクリスタという人物を描くことによって自分が得られなかった理想を投影したかもしれない。

本当のクリスタの意味は「良い子」の固定観念についたものではなく、ユミルが欲しいかった自由の理想であったのだ。良い子であろうが悪い子であろうが別に関係はないのだ。本の中のクリスタが本当に自由であったのかのヒントは54話の回想にある。ヒストリアはフリーダがクリスタのような人だと思い、彼女みたいになりたいと言う。フリーダはヒストリアはこのままでいいと笑い、すぐ後悲しい顔をする。それは女の子らしさとは無関係に、カール・フリッツの思想にとらわれ自由でなかったから、クリスタにならなかったことだ。自由との視点で見れば70話のヒストリアはもっともクリスタらしい子だった。

エレンが以前のヒストリア(クリスタ)を気に入らなかったのは自由意志の足りなさである。70 話で見たように、真のヒストリアの自由は人を助けることにあって、良い子であろうがなかろうが関係ない。エレンがそのヒストリアを褒めた理由も彼女が自分で欲しいものを選んだからだ。 107 話で自分の自由を踏みつけて妊娠と継承を受けるヒストリアの選択にエレンが多く反対したのもそのせいであり、130 話でもそれを繰り返し、ヒストリアが自分の自由を無視するのを止めようとする。

ではこれから130話もヒストリアの質問について話して見よう; 「私が子供を作るのはどう?」 ヒストリアが自ら提案することから見るに第二の契約とリンゴの意味は一致している。理由は不明だがヒストリアの自由意志から来たものに間違いない。子供の父に関しては言い難いが、ヒストリアは子供の頃同じ村で育った男の子と恋に落ちたように描写されてない。愛の無いほとんど知らない男と子供を作るには論理的理由がない。その場合エレンがほとんど唯一の選択肢として残ることになる。

果たして恋による妊娠なのか?言い切るには不明だがあえてそうだと言ってみる。ヒストリアとの会話で義務感を望みに変える理由区を探していたとみると、クルーガーが言ったように同じ間違いを繰り返さないためだと解釈できる。任務に力を尽くすのにとって必要な決心をくれるものこそ家族であり、義務のため家族を不本意ながら犠牲にしてしまったグリシャとは違って、家族を守るため任務を達成する最初のイェーガーになるはずだ。

この観点から見ればこれまでの様々なエレンの態度が説明できる。なぜマーレで家族についてコメントしイェーガーさんをパニックに押し付けたのか、そしてなぜ130話のジークとの話し合いでヒストリアの妊娠を思いながら悲しい顔をしたのか。117話でライナーはもう4年しか残ってないからそんなに足掻く必要はないと言ったが、エレンはそれに反対する反応を示す。今エレンにはその足掻きの理由があって、それはただの義務感ではなく、エレンがそれを望んでいるからだ。友達の世話をするという目的には自分が最後まで生き残る結果がないので、これは義務感にもっと近いと言えるし、だからこそヒストリアの情がエレンにとって義務感を望みに変えたことだ。

こちらのリンク は原スペイン語と英語の字幕の同行するビデオです。